Release:2025.10.29 Update:2025.10.29

デジタル本部長の小川邦治です。ヤマシタの現場は“生活の最前線”にあります。介護用品、リネン。価値は机上ではなく、日々の接点から立ち上がる。だからこそ、AIを“道具”ではなく“空気”にする。

時代の変革期だからこそ、「いつか」ではなく「いま」勝負をかける。AIファーストで、現場のKPI/プロセス/データへ役割をマッピング、再設計します。小さく始め、検証→改善を途切れなく回し、AIによる提供価値とスピードを加速させます。

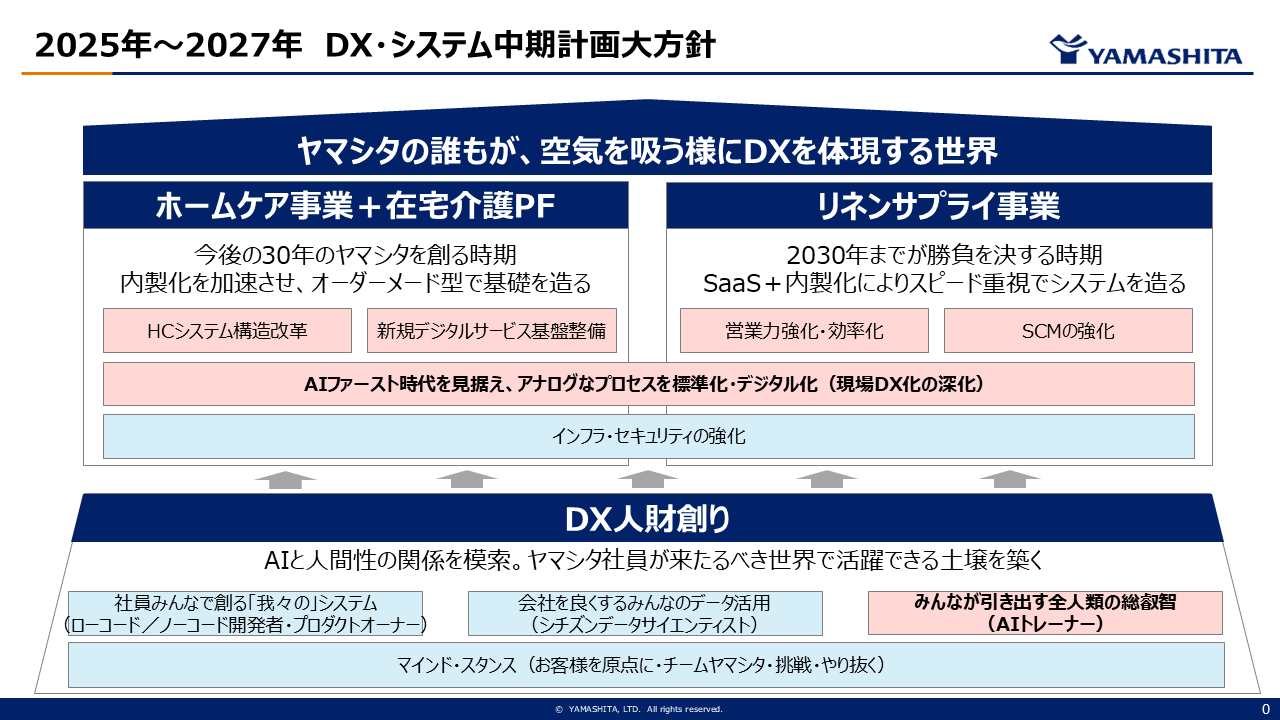

1.中期DX方針(2025–2027):三本柱で勝ちにいく

- ホームケア(介護用品レンタル):次の30年を支える基盤づくり。プロコードでの内製を進め、在宅介護の“オーダーメード・プラットフォーム”化を推進。

- リネンサプライ:2030年が勝負所。CRM等は買ってくるべきところはSaaS導入でスピード優先、一方、SCMなど強みは内製化 × AIで高速化・差別化を拡張。

- 全社共通:AIファーストを前提に、「みんなが引き出す全人類の総叡智」を実現するため、AI活用できる土壌を作るため、アナログ工程の標準化・デジタル化を推進。また、全社員がAIを作る・育てることを念頭に、AIトレーナー(ナレッジを溜める)とAIを自分で作るローコード/ノーコード開発を推進。

事業 × 人材 × 基盤を“同時並行”で回す。実装から学び、学びを仕様に還すサイクルを常態化していきます。

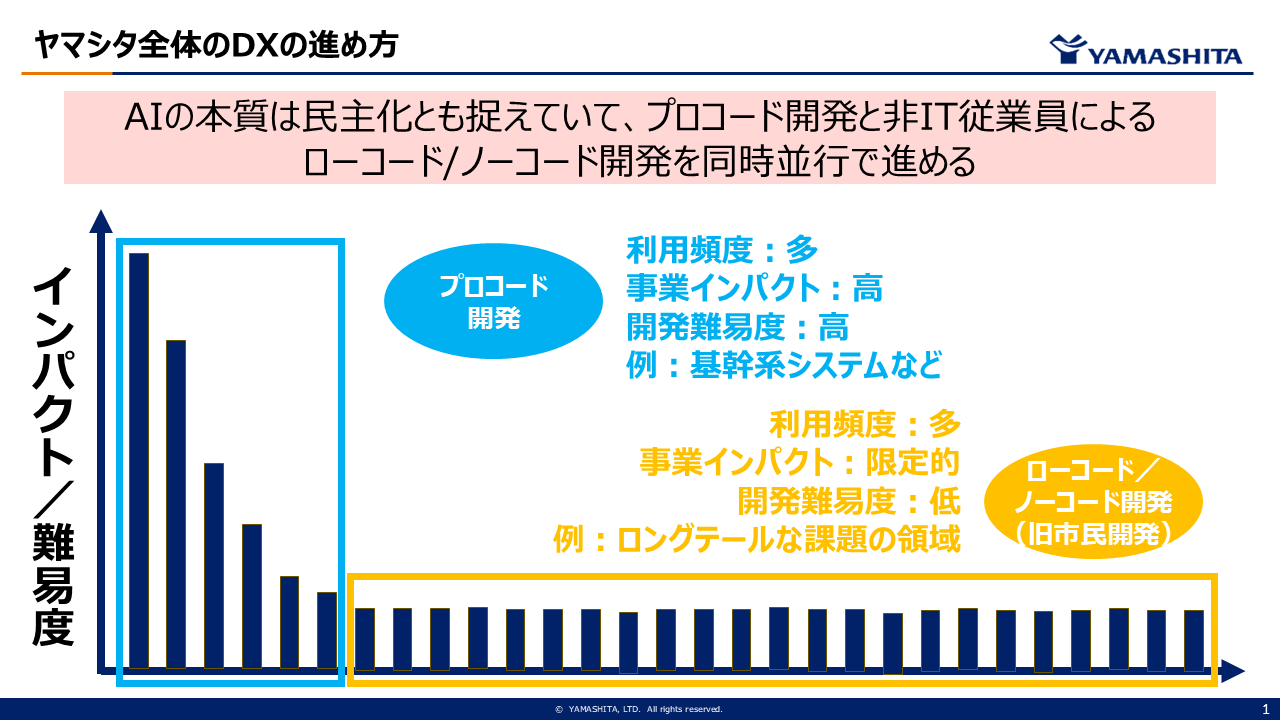

2.戦略の中核:「AIの本質は民主化」

DXは“人とAIの共進化”です。

高難度のシステム構築はデジタル本部システム開発部の内製化エンジニアがプロコード開発し、非IT従業員はローコード/ノーコードでロングテールを刈り取る。この両輪を走らせデジタルの成果を最大化することを目指しています。

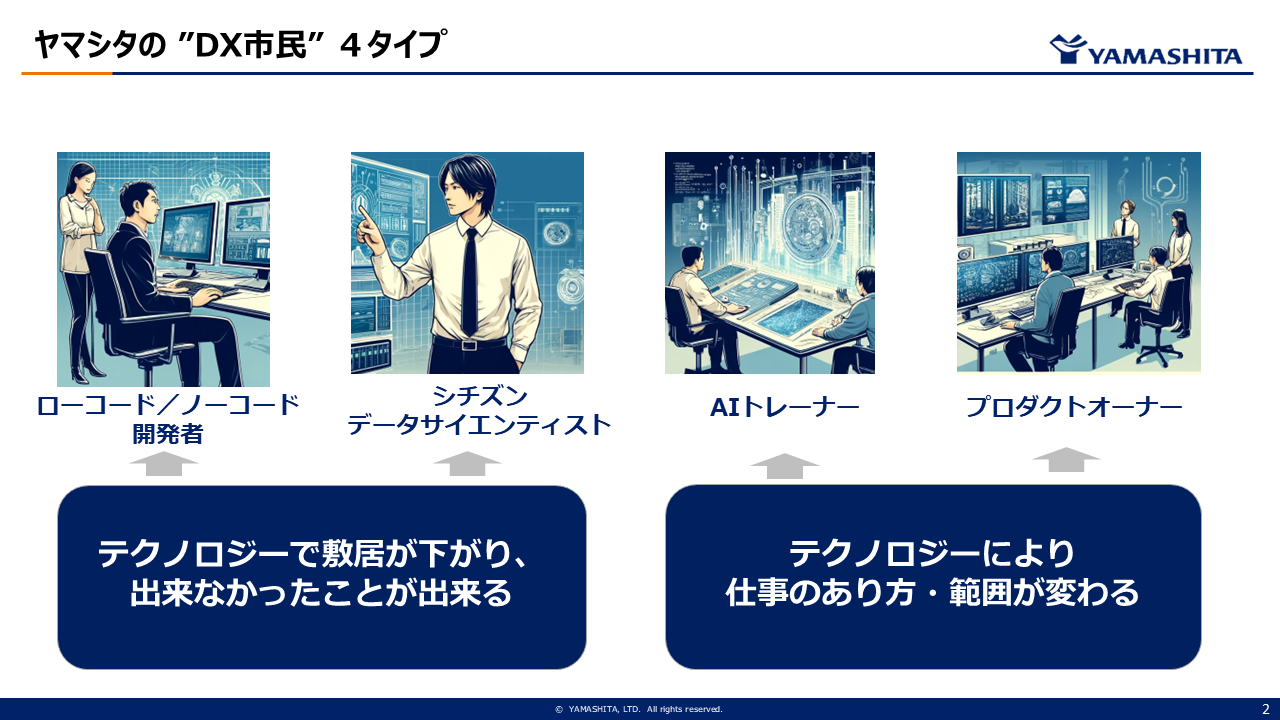

4タイプの“DX市民”を増やす

非IT従業員の民主化においては、DX市民を4タイプとしてDX全体の底上げを図っていきます。

- ローコード開発者:身近な業務を最短距離でアプリ化。

- シチズン・データサイエンティスト:現場データを自分で判断材料に変換

- AIトレーナー:AIへのインプット情報を磨き上げ、フィードバック起点。

- プロダクトオーナー(PO):目的・優先度・KPI/プロセスを定義し、プロジェクトを推進。

“DX人財戦略=事業戦略”。デジタル人財の母数拡大が10年の伸びしろを決めると考え、育成にも力を入れています。

AI活用原則を明確化

- Small & Fast:小さく作ってすぐ使い、即価値を示す。

- Human-in-the-Loop:AIは同僚。確認・フィードバックループを必ず設計。

- Write to Learn:とにかく記録して残す。可視化できないものは再現できない。

- Data First, Tool Later:先にデータ構造。ツールは差し替え可能。

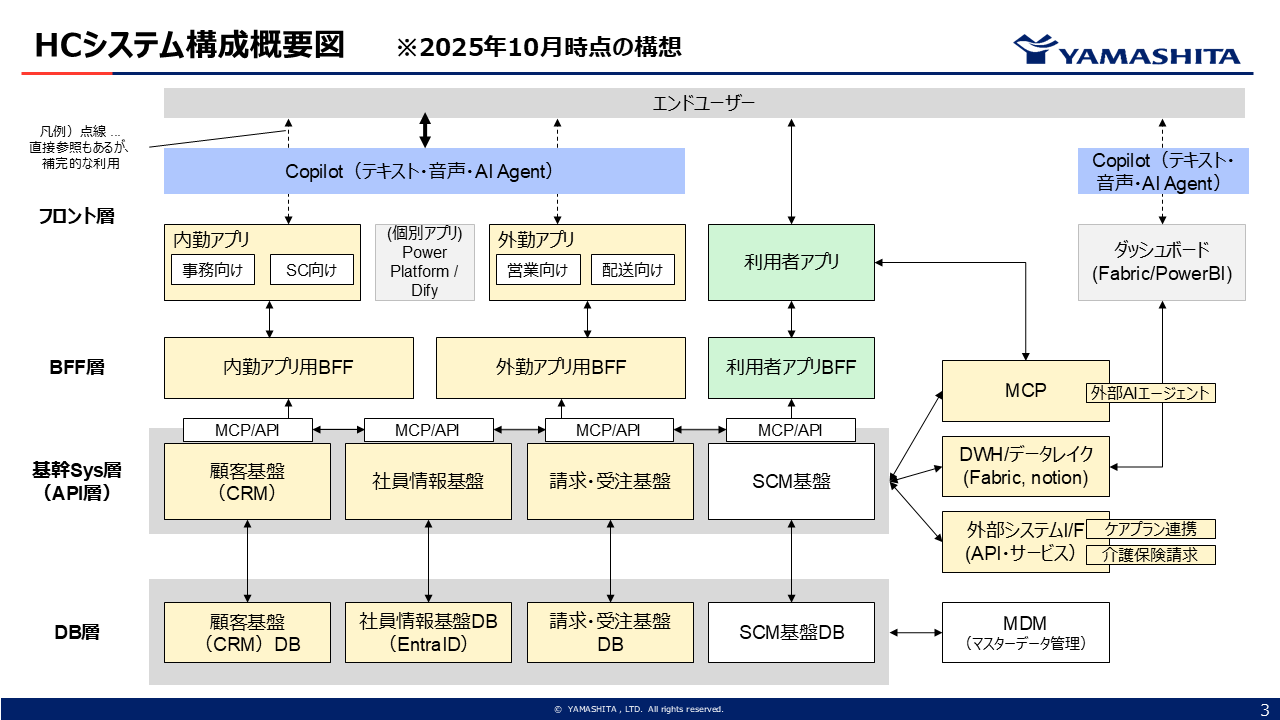

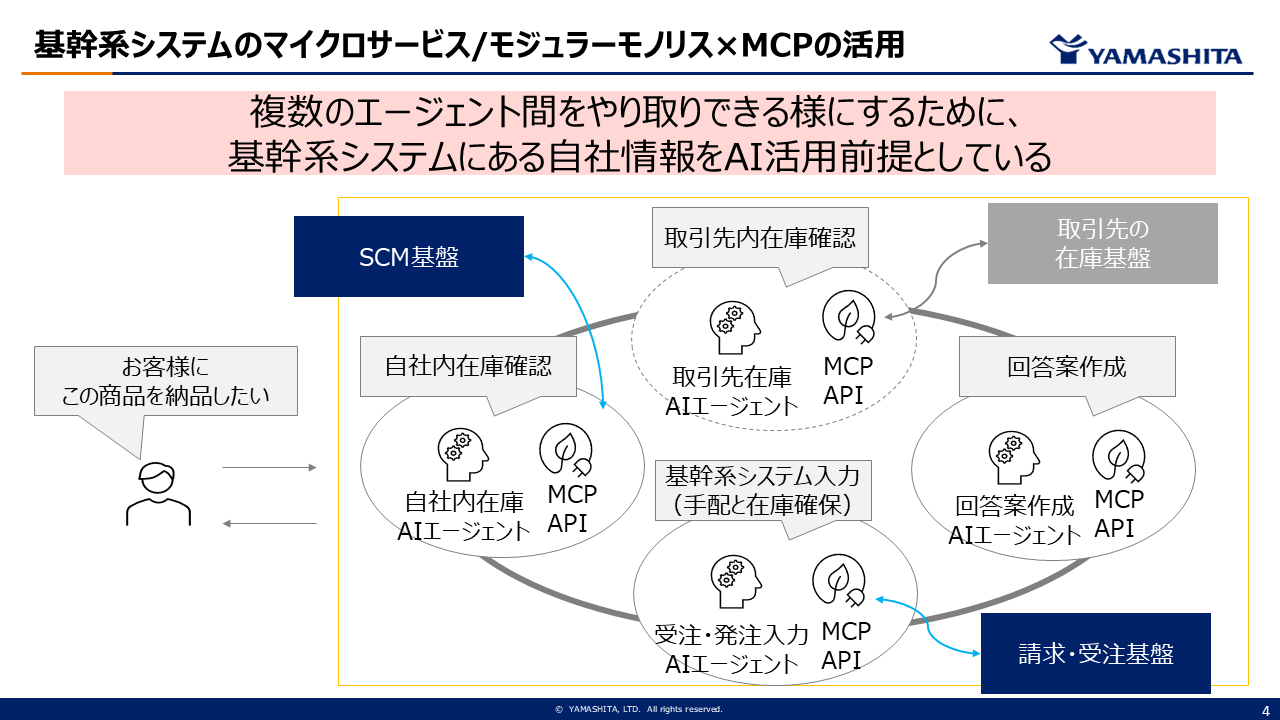

3.アーキテクチャ:AIファーストな MCP × マイクロサービス/モジュラーモノリス

基幹は内製で刷新。MCP(Model Context Protocol)とAPIを標準I/Fに据え、将来の社内外AIエージェント連携を前提化。

UIの主語は「人が打つ」から「AIに指示し、AIが書き込む」へ。

狙い

- スピード:新事業に“部品の組み合わせ”で即応(マイクロサービスに分けすぎずにモジュラーモノリスでの漸進も検討)。

- 安全性:疎結合、データ契約、境界で責任の明確化。

- 拡張性:AIエージェントやロボティクスとつながる余地を初期から確保。

例:在庫確認 → 取引先照会 → 回答案生成 → 受発注入力を複数エージェントがオーケストレーション。“先に設計しておく”ことが選択肢を生む。

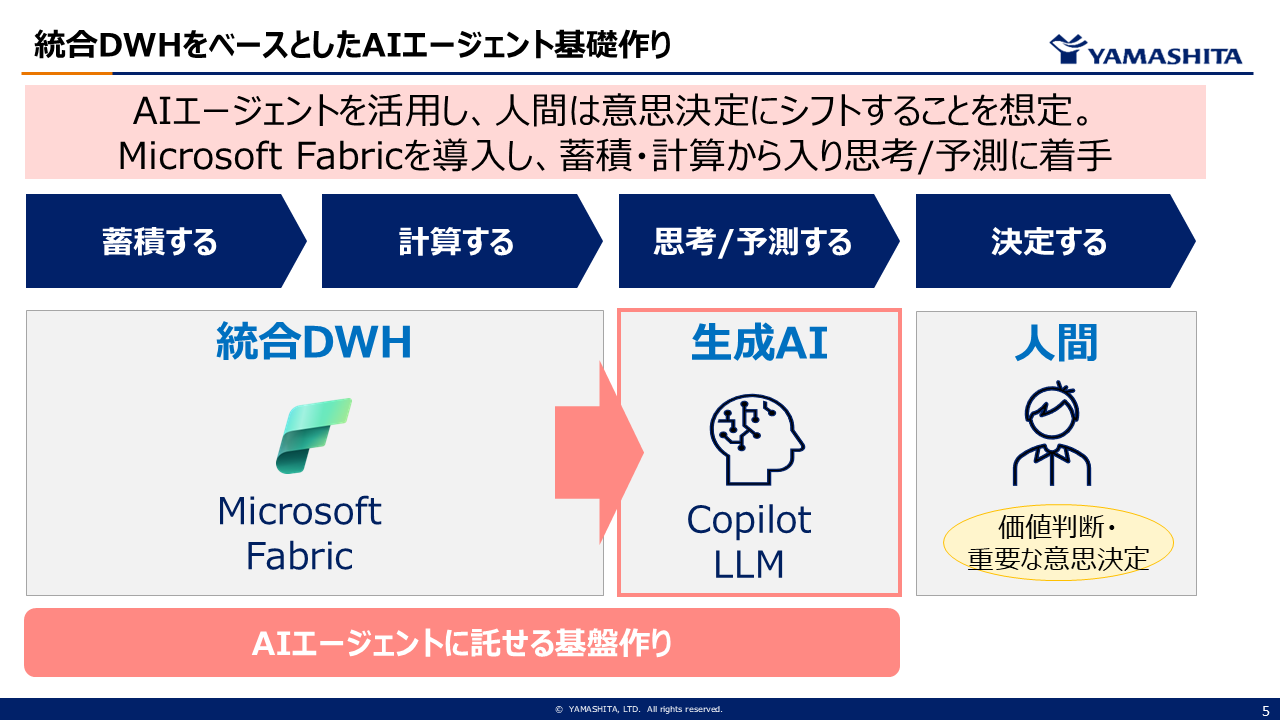

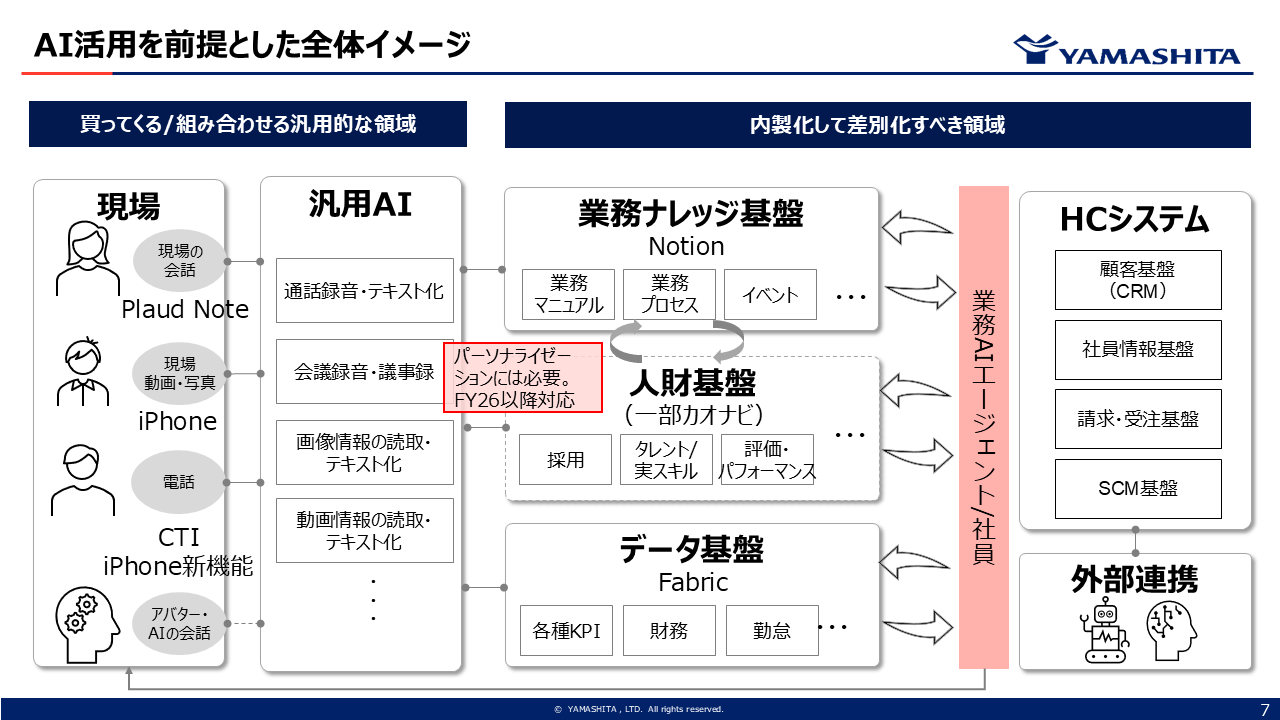

4.データ × ナレッジ:Fabric と Notionで「AIが読める化」

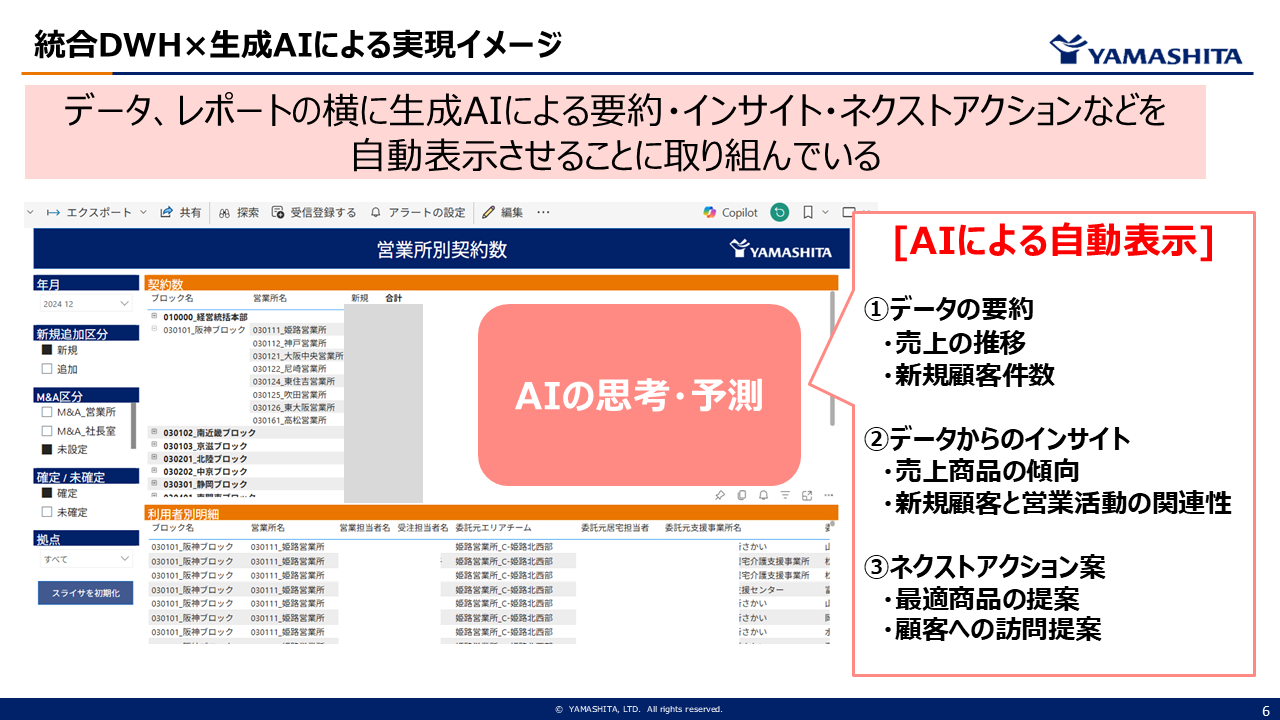

- Microsoft FabricでDWH統合。レポート脇に要約/洞察/次アクションを自動表示し、“思考の自動化”を推進。人は意思決定へ集中。

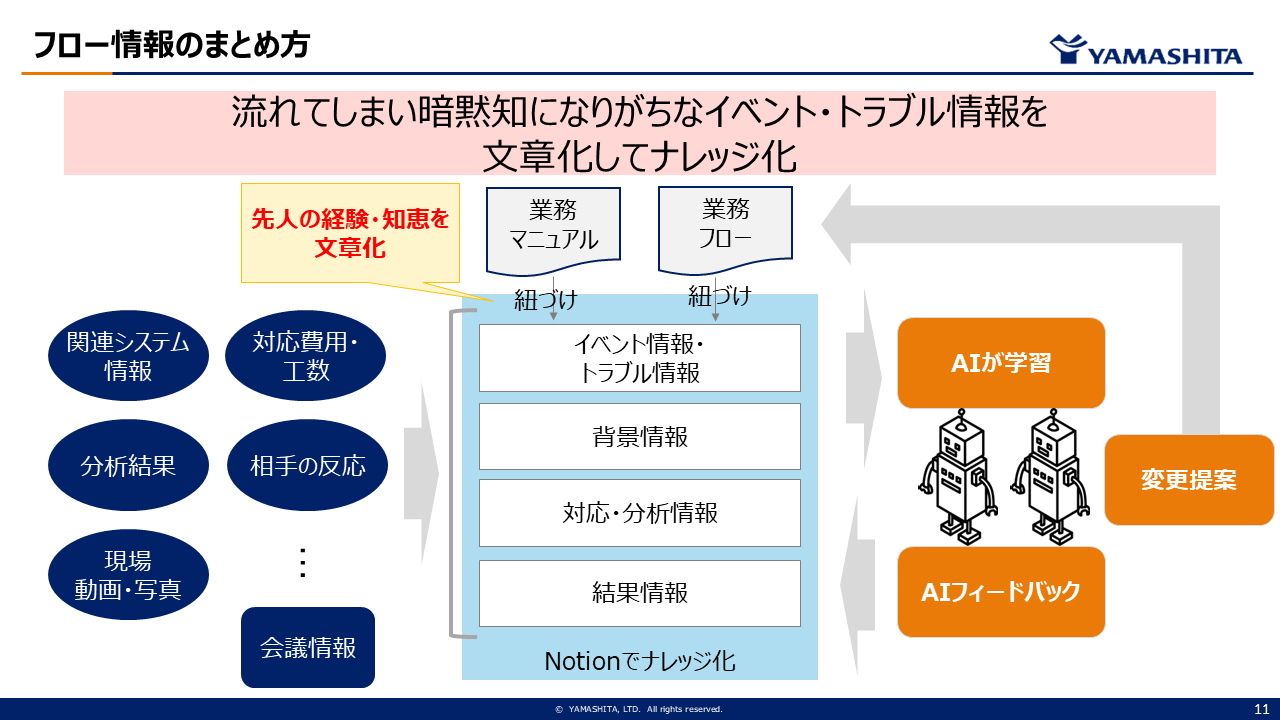

- Notionはテンプレ文化でストック(目的・前提・手順・標準時間・コスト・FAQ)とフロー(イベント/トラブルの時系列・背景・対応・結果)を一元化。

- 会議メモや現場音声も書ける/読める/再利用できる形に変換。

書く文化がAIの燃料。文章化できない現場知は、AIにも人にも届きません。

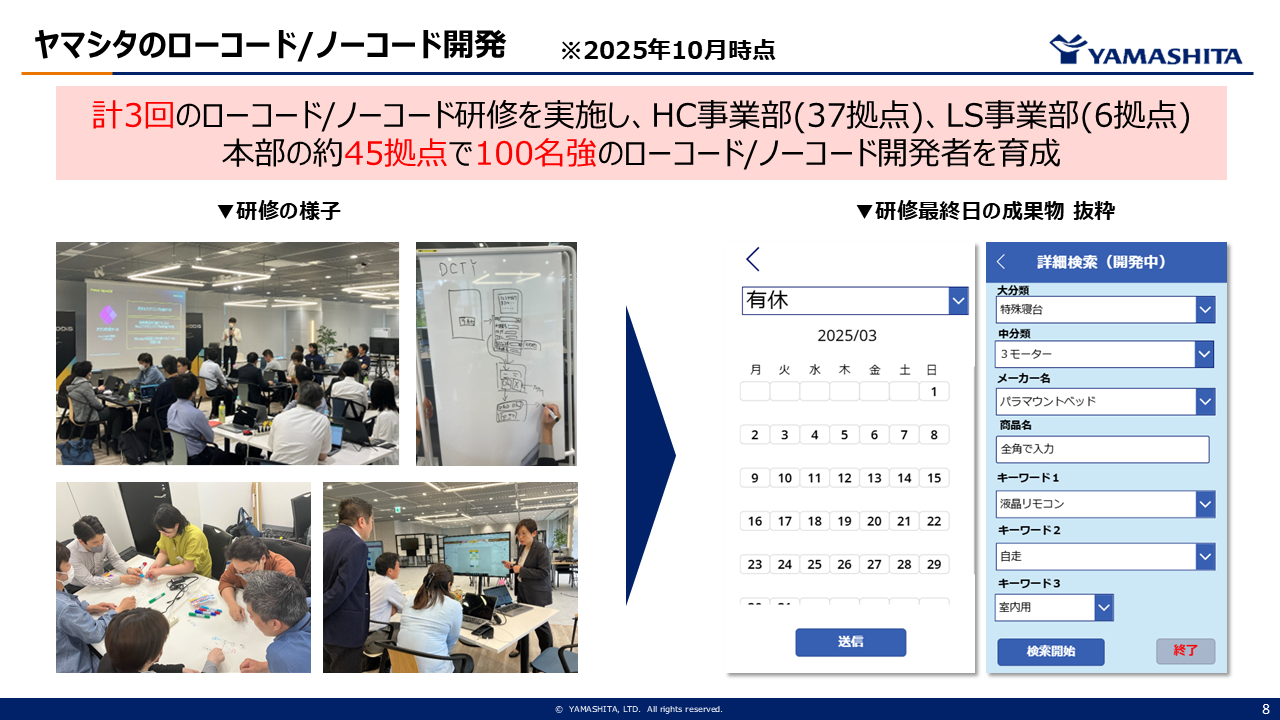

5.現場主導の民主化 × 内製の現在地

- 100名超がローコード/ノーコード開発者に育ち、70超のアプリが現場から誕生。年間ROI 160〜1000%級の案件も。(2025年11月時点)

- AI活用に関しては、以下の様なツールを活用してます。

- 基幹・横断の難所はプロコードの内製化チームが牽引。Devin/Cursor/Claude Code等を日常利用し、「対話→設計→修正」の高頻度ループで早く・正しく・何度でもを徹底。

- 非IT従業員は、Dify/Copilotなどを使ってチャットボット、AIエージェントなどを自分自身でモノづくりを実現。

“使っているツール名”ではなく、価値が現場に返る速度を重要視し、その時に合った旬なツールを柔軟に取り入れていきます。

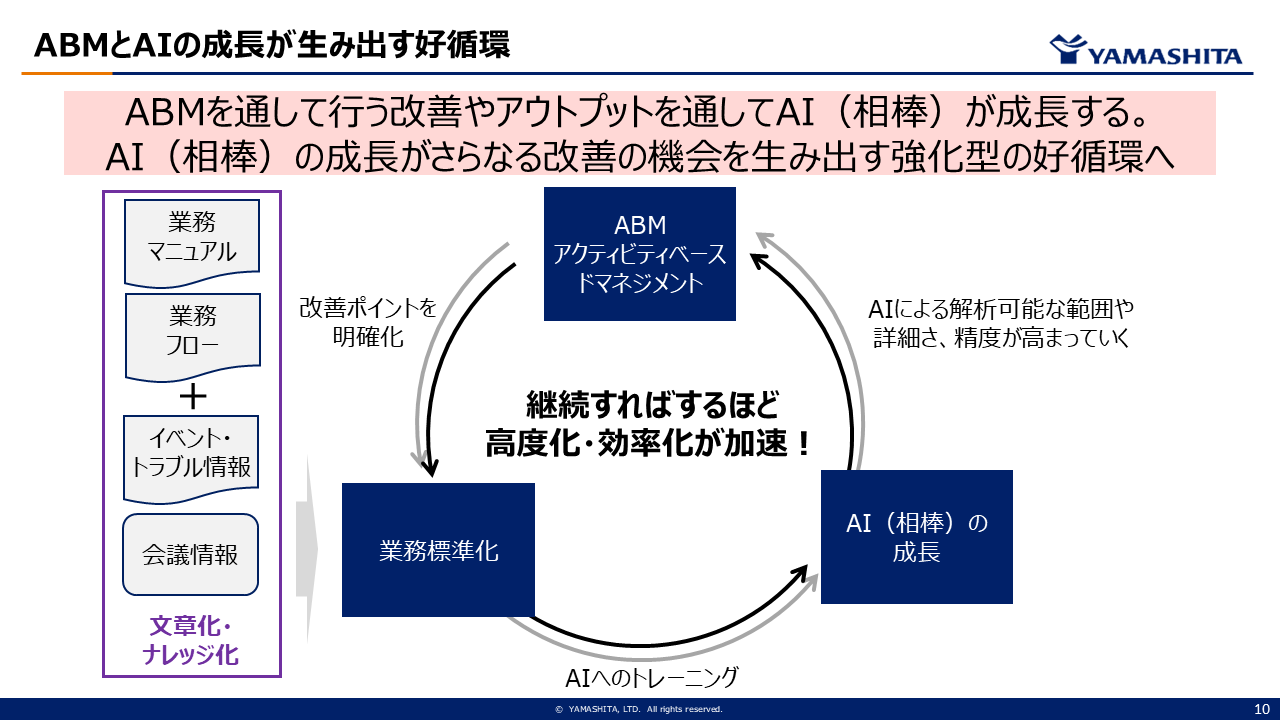

6.AIトレーナーが回す“フィードバックの循環”

ABM(アクティビティ・ベースド・マネジメント)に連動し、

標準化 → 課題の可視化 → 改善生成 → AIの学習 → 再標準化のループを常態化。

将来、AIやロボットが非自然言語で通信しても、人間可読ログを必ず残す。

説明できるAIだけが、現場の信頼を得る。

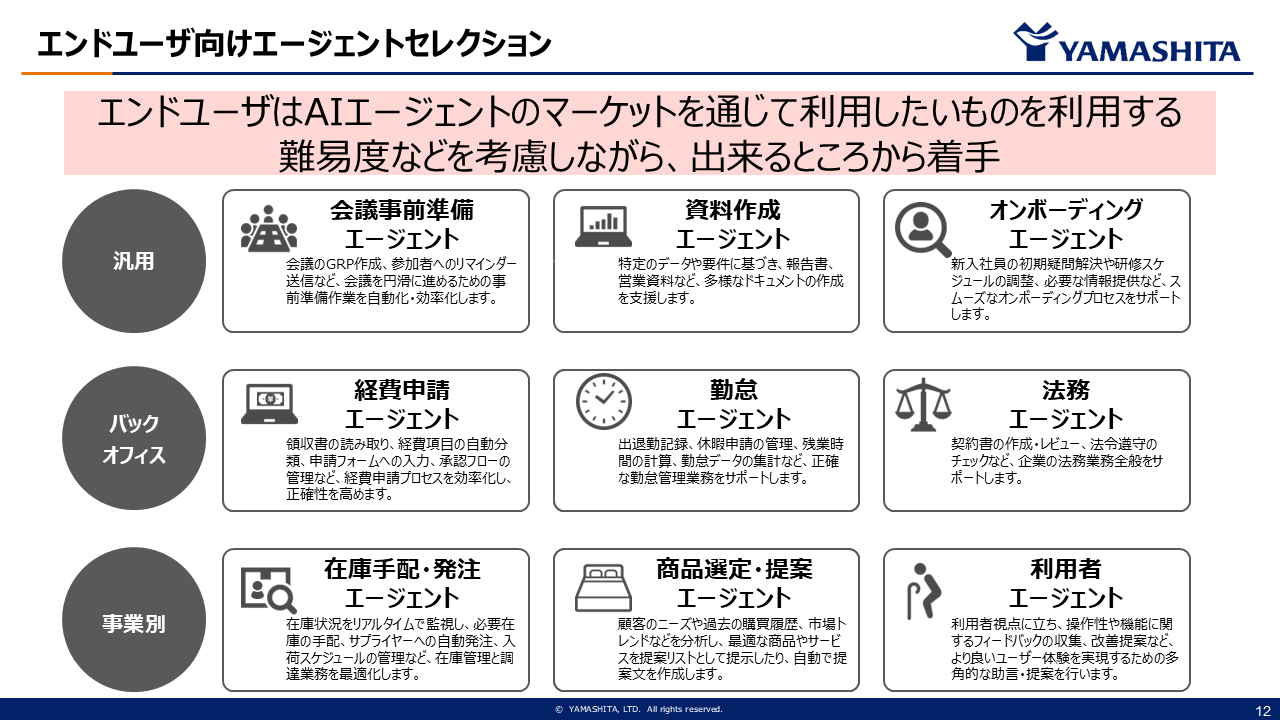

7.エージェント化:小さく始め、連携で強くなる(2025=“元年”)

いきなり万能は狙わず、役に立つ・出来るところからチャットボット・AIエージェントを作成し、最後にAI間を連携→オーケストレーションへ拡張。

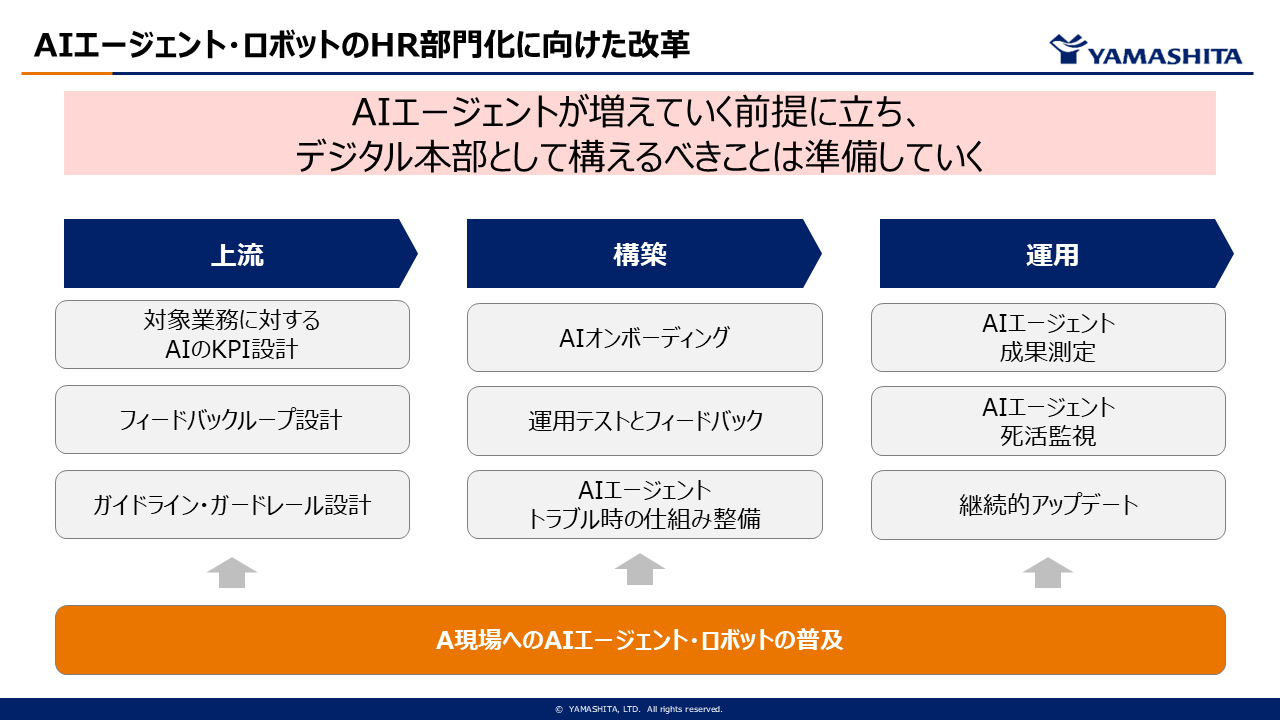

8.「AIエージェントHR」という覚悟

デジタル本部はAIエージェントのHRです。

KPI設計/オンボーディング/運用テスト/フィードバック/死活監視/成果測定/インシデント対応/ガードレールを上流から運用まで一気通貫で担う。

NVIDIA Jensen Huang氏の言葉を実務に落とす:

“The IT department of every company will become the HR department for AI agents.”

私たちは“待つ側”ではなく“作る側”。

将来はロボットも同じガバナンスのもとで配属・権限・安全・SLOまで管理。ヒューマノイド/協働ロボが当たり前になる前に“器”を整えます。

9.組織体制:戦える器を整えた

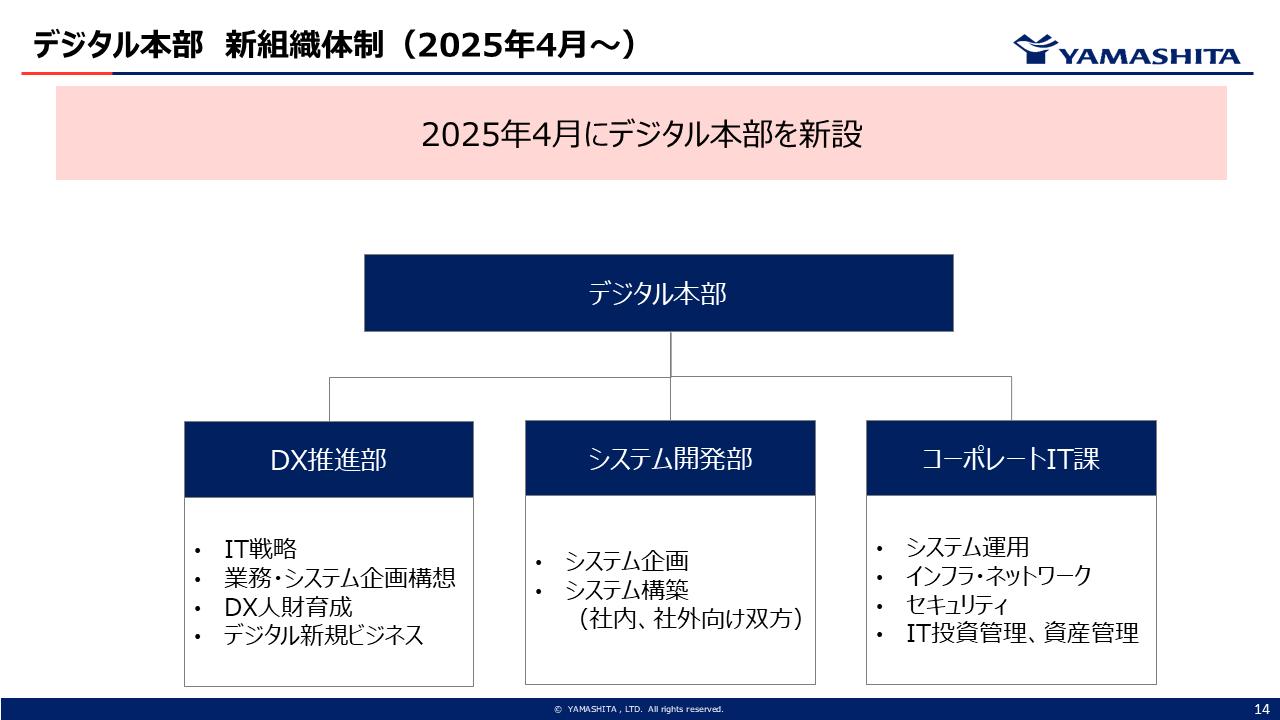

2025年4月、デジタル本部を新設。

DX推進部/システム開発部/コーポレートIT課を束ね、社内外有識者とともにAIファーストで全社を牽引します。

最後に

最先端を“現場に返す速さ”を一緒につくる仲間を募集しています。

エンジニア、データアナリスト、DXコンサルタントの参画を歓迎します。

ヤマシタの挑戦に関心のある方は、下記「募集職種一覧」からぜひご覧ください。

募集職種一覧